Julius Caesar und die Treppe zum Kapitol

Im Jahr 48 v. Chr., als Caesar eine schwere Niederlage in der Schlacht von Dyrrhachium gegen seinen Rivalen Pompeius erlitt war er tief bewegt von dieser Niederlage und gelobte, auf Knien die Stufen zum Kapitol zu erklimmen, wenn er den Sieg erringen könnte. Dies war kein leichtes Versprechen, denn das Kapitol, auf einem der sieben Hügel Roms gelegen, war über eine steile Treppe erreichbar.

Caesars Chance zur Wiedergutmachung kam in der Schlacht von Pharsalus. Trotz der vorherigen Niederlage gelang es ihm, Pompeius zu besiegen und die Kontrolle über Rom zu erlangen. In Anerkennung seines Sieges und in Erfüllung seines Gelübdes erklomm Caesar die Treppe zum Kapitol auf Knien. Dies war ein kraftvolles Zeichen seiner Dankbarkeit gegenüber den Göttern und ein Beweis für seinen starken Glauben.

Obwohl diese Geschichte eine Anekdote ist und ihre historische Genauigkeit nicht garantiert ist, bietet sie einen tiefen Einblick in Caesars Charakter. Sie zeigt seine Hingabe, seinen Glauben und seine Fähigkeit, selbst in Zeiten der Niederlage Hoffnung zu schöpfen. Es ist diese Mischung aus militärischer Fähigkeit, religiöser Hingabe und persönlicher Entschlossenheit, die Caesar zu einer der faszinierendsten Figuren der Geschichte macht.

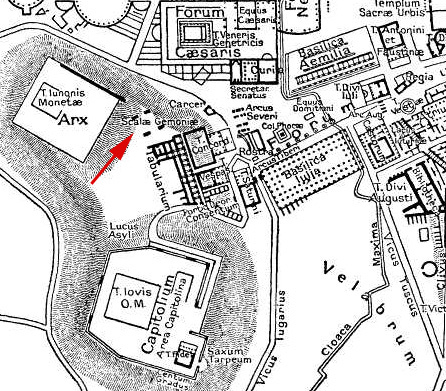

Der Bericht bezieht sich wahrscheinlich auf die „Scalae Gemoniae“ (auch „Gemonische Treppe“ genannt).

Diese Treppe führte vom Forum Romanum hinauf zum Kapitol und war ein prominenter Zugang zum Kapitolshügel. Angeblich leitet sich der Name von lateinisch gemo (ich seufze) ab. Die Treppe wurde im Jahr 31 n. Chr. erwähnt, als Tiberius den Prätorianerpräfekt Lucius Aelius Seianus mitsamt seiner Familie hinrichten ließ, da er ihn des Mordkomplotts an seinem designierten Nachfolger Caligula verdächtigte. Anschließend wurde Seianus´ Leichnam in entehrender Absicht auf der Treppe ausgestellt. Auch weitere vermeintliche Verschwörer fielen der Verfolgung des Tiberius zum Opfer und wurden zum Teil auf der Gemonischen Treppe ausgestellt. Zu jenen, die dort verhöhnt, gefoltert und hingerichtet wurden, zählte auch der römische Kaiser Vitellius im Jahr 69. Die Rolle der Treppe bei öffentlichen Schauprozessen von vermeintlichen Staatsfeinden ist noch im 5. Jahrhundert bezeugt.

Die Hinrichtungen folgten dabei nicht immer demselben Muster. Manchmal wurde der Leichnam dort liegen gelassen, bis die Verwesung fortgeschritten war, oder er wurde gleich mit einem Haken die Treppe hinab durch die Stadt geschleift. Außerdem ist ebenfalls die Rede davon, dass manche Leichname von einem aufgebrachten Mob oder Tieren zerrissen worden sein sollen. Nach der öffentlichen Zurschaustellung wurden die sterblichen Überreste üblicherweise in den Tiber geworfen, so dass sie ins Tyrrhenische Meer hinabtrieben.

Plinius der Ältere berichtet über den Hund eines Gefolgsmannes des Titus Sabinus, der im Jahr 28 längere Zeit bei seinem getöteten Herren auf der Gemonischen Treppe verweilte, ihm Fleisch zum Essen brachte und, als der Leichnam in den Tiber geworfen wurde, schließlich hinterhersprang und versuchte, den Toten vor dem Versinken zu retten.

Nach altrömischer Jenseitsvorstellung war den im Meer treibenden Toten der Zugang zur Unterwelt verwehrt. Der Gesichtsverlust und die Versagung des Zugangs zum Jenseits muss in altrömischer Vorstellung die Androhung dieser Hinrichtungsart um ein Vielfaches verschlimmert haben. So behauptet Sueton in der Absicht, die Grausamkeit des Tiberius während seiner letzten Lebensjahre zu unterstreichen, dieser habe keinen Tag ohne Hinrichtung verstreichen lassen, und alle Exekutierten – 20 pro Tag – seien auf die Gemonische Treppe geworfen und mit Haken zum Tiber geschleift worden.

Die Architektur und genaue Anzahl der Stufen dieser antiken Treppe ist nicht überliefert. In der römischen Antike waren solche Treppen und Wege oft bedeutungsvoll, und die symbolische Geste von Caesar, diese auf Knien zu erklimmen, unterstreicht ihre Bedeutung.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass für die Römer der Hügel des Capitols die Schädelstätte des legendären Etrusker-Königs Aulus Vulcentanus (Olus) (caput Oli, „Schädel des Olus“) war, der einst auf dem Hügel begraben und dessen Schädel später dort gefunden worden sein soll.

Laut Berichten war 1536 vom Hügel des Capitol nur noch eine Unkrautwiese übrig, auf der Ziegen weideten und auch als „Monte caprino“ bezeichnet wurde. Heute nennen es die Italiener Campidoglio und wenn man “Campidoglio” in seine Bestandteile zerlegt, könnte man “campi” als “Felder” und “olio” als “Öl” übersetzen, was zusammen “Ölfelder” oder “Ölgarten” ergeben könnte.

Wie bei der Osterliturgie, welche dem Beisetzungsritual Caesars folgt und nicht dem Evangelium, findet sich auch nichts von einem auf Knien die Treppe erklimmenden Jesus im Neuen Testament – doch bei Caesar wird man wieder einmal fündig!

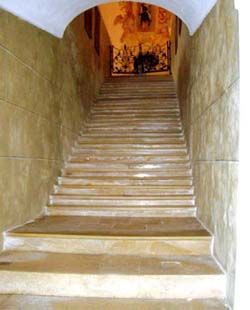

Die „Scala Sancta“ – die Heilige Stiege Roms

Mitten in Rom befindet sich eines der bedeutendsten Relikte der frühen Christenheit, die „Scala Sancta“ – die Heilige Stiege. 28 Stufen sind es, die hinauf führen zur Kapelle „Sancta Sanctorum“, die Heiligste der Heiligsten, die direkt gegenüber der Lateranbasilika im Mittelalter Haus- und Hofkapelle der Päpste war. Die Treppe, die dort hinaufführt, ist den Pilgern so heilig, dass sie jede der 28 Stufen nur kniend und betend betreten – und das schon seit Jahrhunderten. Diese Tradition hat aber nichts mit der Kapelle oder den Päpsten zu tun, sondern mit der Treppe an sich. Die „Scala Sancta“ ist nämlich nicht an ihrer ursprünglichen Stelle. Der Überlieferung zufolge waren diese Marmorstufen der Aufstieg zum Palast des römischen Stadthalters von Jerusalem, also von Pontius Pilatus. Angeblich ließ Kaiserin Helena, die Mutter Konstantins des Großen im Jahr 325 die Treppe nach Rom bringen. Definitiv wissen wir aber nicht, woher die heiligen Stufen stammen; vielleicht sind sie ja doch nicht aus Jerusalem, sondern vom Capitolshügel (der Schädelstätte) in Rom…

Die erste schriftliche Erwähnung findet die Scala Santa im Liber Pontificalis aus dem 9. Jh. Ursprünglich befand sie sich im Lateranpalast, 1589 wurde sie an die heutige Stelle versetzt.

Dass diese 28 Stufen den Pilgern schon immer von großer Bedeutung waren, ist dem ehrwürdigen Marmor deutlich anzusehen. Bis zu 15 cm tief sind die Stufen in der Mitte abgewetzt. Über Jahrhunderte haben Knie um Knie diese Stufen glattgeschliffen.

Die Stufen wurden dadurch so sehr abgenutzt, dass Papst Innozenz XIII. aus Sorge um den Erhalt im Jahr 1723 eine Verkleidung aus Walnussholz anbringen ließ, die die Stufen verdeckte. Die Pilger kamen immer noch, aber bewegten sich von nun an auf den Holzbohlen kniend nach oben.

Besonders in der Fastenzeit ist dieser Pilgergang von Bedeutung: am Karfreitag ist das Erklimmen der Heiligen Stiege mit einem vollkommenen Ablass für den Pilger verbunden.

Wer aber die Stiege mit ihren beeindruckenden mittelalterlichen Fresken nur als Tourist besuchen will, hat noch eine andere Möglichkeit. Rechts und links neben der „Scala Sancta“ befinden sich Nachbildungen der Treppe aus dem Mittelalter, die ebenso zur Kapelle Sancta Sanctorum hinauf führen. Diese kann man auch normalen Schrittes erklimmen.

Hier ist für jede Stufe ein Gebet (englisch): Link

Heilige Stiegen weltweit

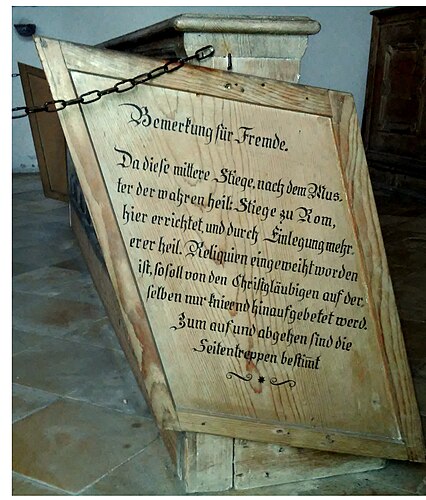

Vor allem im 18. Jahrhundert wurden weltweit Kopien der Scala Sancta erbaut. Fast alle haben auch die 28 Stufen, die zur Erlangung eines Ablasses kniend zu erklimmen sind. Sonst sollen sie nicht betreten werden. Meistens sind beiderseits der Heiligen Stiege schmälere Stufen vorhanden, zum Hinabsteigen und für diejenigen, welche die Bußübung nicht vollziehen wollen. Manche Stiegen sind sehr schlicht (siehe das Bild zu Forchtenstein), andere weisen barocken Prunk auf.

Die „Heilige Stiege“ in Bad Tölz in der Heilig-Kreuz-Kirche auf dem Kalvarienberg , erbaut etwa 1718.

Kalvarienberg ist übrigens eine Übersetzung für Schädelstätte – in Rom das Capitol!

„Bemerkung für Fremde: Da diese mittlere Stiege nach dem Muster der wahren heiligen Stiege zu Rom hier errichtet und durch Einlegung mehrerer heiliger Reliquien eingeweiht worden ist, so soll von den Christgläubigen auf derselben nur kniend hinaufgebetet werden. Zum auf und abgehen sind die Seitentreppen bestimmt.“

Forchtenstein (Burgenland), im Zubau der Pfarrkirche Forchtenstein:

Gotteszell (Kreis Regen), Heilige Stiege am Kalvarienberg:

Kloster Holzen in Allmannshofen (Landkreis Augsburg) im Anschluss an die Loreto-Kapelle. (leider kein Bild)

Lenggries (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen): Ebenfalls auf dem Kalvarienberg, in der Heilig-Kreuz-Kapelle, erbaut 1726:

Mariaort bei Regensburg: In der Kalvarienbergkirche Heilig Kreuz, erbaut 1724:

Windberg (Kreis Straubing-Bogen): In der kleinen Wallfahrtskirche Heilig Kreuz: Im Jahr 1692 hatte sich der Pfarrer von Aufhausen, Johann Georg Seidenbusch, entschlossen, auf einer Anhöhe in der Nähe des Dorfes Windberg ein Kreuz zu errichten, da sich von hier aus ein wunderschöner Ausblick auf seine Pfarrei bot. Schon bald wurde der Berg Ziel zahlreicher Pilger. Bereits drei Jahre später ließ Abt Franz Knodt von Windberg an dieser Stelle eine Kapelle errichten. Es war ein weiterer Abt des Prämonstratenser-Kloster Windberg, der Anfang des 18. Jahrhunderts in der kleinen Heilig Kreuz Kirche auf dem Hügel außerhalb des Dorfes eine Heilige Stiege bauen ließ. Schon beim Betreten der Kirche fällt ihre Besonderheit auf: Die Heilige Stiege ist nicht erbaut, um irgendwo hin zu führen. Sie steht für sich selbst – und so gehen die Besucher erst in den unteren Teil der Kirche, um dann die 28 Stufen kniend nach oben zu pilgern. Aus den unterschiedlichsten Beweggründen kommen die Menschen hierher. Zahlreiche Votivtafeln bezeugen, in welche Sorgen und Nöte den Pilgern hier geholfen wurde:

Altomünster (Kreis Dachau), Kalvarienbergkapelle, 1694 erbaut. Die Heilige Stiege war ursprünglich im Freien; sie wurde im 19. Jahrhundert überdacht und in die Kapelle einbezogen:

Rastatt (Baden-Württemberg), Schlosskirche im Schloss Rastatt:

Die Heilige Stiege ist eine Kopie der Scala Sancta im Lateran in Rom. Nur kniend durfte man sich auf der Treppe zur Kapelle hinauf bewegen. Für die Wallfahrt hierher erhielten Pilger einen Ablass:

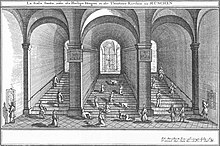

Die nicht mehr existierende Heilige Stiege in der Theatinerkirche in München München:

Der Kupferstich von Johann Stridbeck d. J. (1665–1714) von 1697, „ad vivum“ (nach dem Leben) gezeichnet, veranschaulicht, wie die seitlichen Treppen normal begangen werden, während die Personen auf der mittleren Treppe sich auf den Knien abmühen

Graz, die Heilige Stiege bei der Grazer Kalvarienbergkirche führt über 28 Stufen zum Kreuz:

Nur so nebenbei: der Lituus des Bischofs ist bereits bei Caesar dargestellt. In Rom war der Lituus ursprünglich die Amtsinsigne der Könige. Später wurde er zum Zeichen imperatorischer Macht und zum Wahrzeichen des Princeps. Bedeutender noch ist jedoch die kultische Funktion des Lituus. Der Stab war Kultgegenstand und Insigne der Auguren. Von ihnen wurde der Lituus als Bezeichnung der Himmelsregionen beziehungsweise des templum für die Vogelschau benutzt. Von großer Bedeutung ist der Stab auch aus mythologischer Sicht, weil der Legende nach Romulus damit die einzelnen Regionen der Stadt Rom festlegte. Bis in die Gegenwart wirkt er im Bischofsstab nach. Ach ja, nur Caesar war es erlaubt den roten Mantel zu tragen. Und rote Schuhe trug er auch, wie heute noch der Papst…

St. Radegund bei Graz, am Kalvarienberg; diese Stiege hat nur 14 Stufen.

Im Jahre 1772 soll Pfarrer Braun nach Rom gereist sein, wo er von der Scala Santa im Lateran so angetan gewesen sein soll, dass er auch für St. Radegund die Errichtung einer

solchen Heiligen Stiege beabsichtigte.

Er brachte sowohl aus Rom wie auch aus Jerusalem einen reichen Reliquienschatz mit. Diese Reliquien, darunter auch Kreuzpartikeln, wurden in die neu errichtete Heilige Stiege eingebettet, wo sie sich bis heute befinden.

Auf dem Schild steht der Hinweis: Auf dieser heiligen Stiege darf nur gekniet werden. Man bete auf jeder Stufe mindestens ein Vater unser und Ave Maria mit Hinzufügung der Worte: O gütigster Herr Jesu, erbarme Dich unser!

Man fühlt sich bei den letzten Worten an die Clementia Caesaris erinnert:

Die “Clementia Caesaris” bezieht sich auf die sprichwörtliche Milde und Bereitschaft zur Vergebung von Gaius Iulius Caesar in seiner Zeit. Es beschreibt seine Fähigkeit, Verpflichtungen, Strafen und finanzielle Schulden (und vergib uns unsere Schuld) durch seine souveräne Entscheidung nachzulassen.

Wenn wir die Begriffe “gütiger Herr” und “erbarme dich unser” in Bezug auf die “Clementia Caesaris” betrachten, könnten wir folgende Interpretationen vornehmen:

- “Gütiger Herr”: Dies könnte sich auf Caesars Milde und Nachsicht gegenüber seinen Gegnern beziehen. Er war bekannt dafür, seinen Feinden zu vergeben und sie in Amt und Würden wieder einzusetzen, anstatt sie zu verfolgen und ermorden zu lassen. Diese Eigenschaften könnten ihn als “gütigen Herrn” darstellen.

- “Erbarme dich unser”: Dies könnte sich auf die Hoffnung der Menschen beziehen, die von Caesars Milde und Bereitschaft zur Vergebung profitieren wollten. Sie könnten um seine “Clementia”, seine Gnade und Nachsicht, gebeten haben, in der Hoffnung, dass er sich ihrer erbarmen würde.

Caesar schrieb in einem Brief an Cicero (Cic. ad Att. 9,7 c):

Haec nova sit ratio vincendi, ut misericordia et liberalitate nos muniamus

Diese sei die neue siegbringende Strategie: daß wir uns mit Barmherzigkeit und Freisinn wappnen

In jedem Fall zeigt die “Clementia Caesaris” Caesars Fähigkeit, Milde und Gnade als mächtiges Werkzeug in seiner Führung zu nutzen.

Salzburg, Kajetanerkirche: Die Heilige Stiege, erbaut 1712, ist neben der Kirche.

Eine Besonderheit der Kajetanerkirche ist die Heilige Stiege, die 1712 als Nachahmung der Scala Santa in Rom errichtet wurde und nur auf Knien erklommen werden darf. Noch heute erinnert sie an die barocken Formen der Frömmigkeit. Die Stiege in Salzburg besitzt ebenso wie ihr Vorbild in Rom als Zeichen für die Blutstropfen Jesu Christi auf der 2., 11. und 28. Stufe ein Kreuz. Jenes auf der 2. Stufe ging leider verloren und die leere Einfassung ist zu sehen. Es handelt sich um eine besondere Auszeichnung für die nachgeahmte Treppe in Salzburg, somit handelt es sich nicht mehr nur um eine Nachbildung, sondern um eine Art „Ableger“, in seiner Heiligkeit ähnlich bedeutend wie das Original.

Die heilige Stiege bei der Basilika von Sainte-Anne d’Auray (Département Morbihan), dem wichtigsten Wallfahrtsort in der Bretagne. Die Stiege wurde bereits 1662 von Karmeliten in einem separaten Gebäude erbaut:

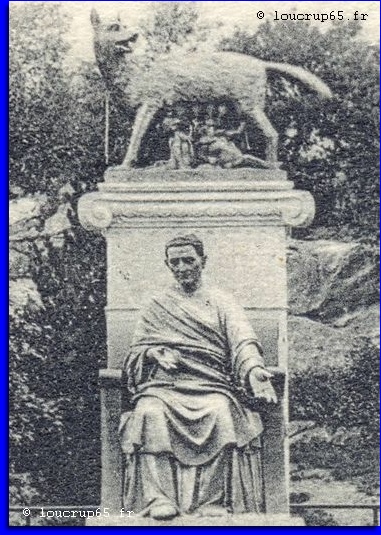

Lourdes (Département Hautes-Pyrénées): Die Heilige Stiege (Saint Escalier) am Beginn des großen Kreuzwegs (Chemin de Croix). Auf dem Foto von 1910 ist oberhalb der Stiege die Figur des sitzenden Pontius Pilatus zu sehen, dahinter eine Kopie der Kapitolinischen Wölfin (welche auf dem Capitol in Rom stand) als Symbol für Rom und seine Macht, daneben Soldaten des Pilatus:

Heilige Stiege von Pontchâteau (Département Loire-Atlantique), Heilige Stiege, zum Kalvarienberg gehörig, „dem meistbesuchten Kalvarienberg in Frankreich“, erbaut 1891. In der Mitte des Bauwerks ist Jesus, an den Händen gefesselt, vor Pontius Pilatus dargestellt

Rom, San Michele in Sassia, auch Santi Michele e Magno genannt, die Nationalkirche der Niederländer und Friesen in Rom (deshalb auch „Friesenkirche“), nahe dem Petersplatz. Einer der beiden Eingänge ist mit der Inschrift SCALA SANCTA überschrieben.

Scala Santa in Campli, Region Abruzze

Erbaut um 1774 neben der Kirche San Paolo. Die Treppe zum Abstieg ist ganz getrennt von der Aufstiegstreppe, die man kniend hinaufsteigen kann (wie die römische Scala Santa), um Vergebung der Sünden zu erlangen. Das Heiligtum besteht aus 28 Holzstufen aus Olivenholz. Damit hat diese Stiege Anteil an der Hochschätzung, ja Heiligung des Olivenbaums in der Antike, im Judentum und im Christentum: Seine letzte Nacht (Mk 14,32 EU) verbrachte Jesus in Getsemani, einem Olivenhain (oder war es ein Ölfeld/ Campidoglio).

In vergangenen Jahrhunderten wie auch heute wurde das Heiligtum von unzähligen Pilgern besucht.

An den Wänden befinden sich sechs Gemälde, die die „Passion Christi“ darstellen, damit die Gläubigen geistig an den Leiden des Erlösers teilhaben können. Oberhalb der Treppe, geschützt durch ein Gitter, befindet sich die Kapelle des „Sancta Sanctorum“, die verschiedene Reliquien in kunstvollen neapolitanischen Reliquiaren beherbergt, ein Gemälde mit „Christus Pantokrator“ (Weltenherrscher, der Caesar definitv war!) und die Prozessionsstatue dell’Addolorata.

Am Anfang der Treppe, die zum Ausgang führt (Symbol der durch die göttliche Gnade wiedergeborenen Gläubigen), befinden sich zwei Fresken, „S. Elena“ und „Papst Clemens XIV.“ Einzigartig in seiner Art bietet es den Gläubigen zahlreiche Ablässe.

Scala Santa in der Anlage des Sacro Monte di Varallo

Sacro Monte di Varallo, in der Provinz Vercelli (Region Piemont). Die Andachtsstätten der neun Sacri Monti („heilige Berge“) in Piemont und in der Lombardei sollten die für viele Pilger nicht oder nicht mehr erreichbaren Stätten im Heiligen Land versinnbildlichen. Sie sind (seit 2003) Bestandteile des UNESCO-Weltkulturerbes. Der Sacro Monte di Varallo (erbaut 1578 bis 1584) enthält eine Nachbildung des Palastes des Pontius Pilatus (also des Prätoriums) mit der Heiligen Stiege (Scala Santa).

Brünn (Brno), Tschechien, Minoritenkirche St. Johannes; die Heilige Treppe ist in der zur Kirche gehörenden Loretokapelle. Erbaut 1733.

Muttergottesberg (Hora Matky Boži), Tschechien: Eine Klosteranlage bei Grulich (Králíky); die Stiege befindet sich in einem Gebäude innerhalb des Kreuzgangs. Erbaut 1710.

Am Anfang der Stiege sind Tafeln mit ausführlichen Erläuterungen in tschechischer und deutscher Sprache. Der Text gibt als ursprünglichen Ort der historischen Stiege in Jerusalem noch die Burg Antonia an. Sonst folgt er im Wesentlichen Joh 19,1-6 EU.

Prag, Kirche Mariä Himmelfahrt und Karl der Große (Kostel Nanebevzetí Panny Marie a Karla Velikého na Karlově): Gegenüber dem Kircheneingang wurde 1708 eine Heilige Stiege erbaut.

Sośnica (Gliwice), Schlesien (heute Polen)

1776 wurde eine Kapelle, die die Heilige Stiege beherbergt gebaut. Seit dem 18. Jahrhundert kommen hier Gläubige aus Schosnitz und Umgebung, um den Leidensweg Christi zu bedenken und die Stiege kniend zu erklimmen. Besonders in der Fastenzeit ist dieser Pilgergang von Bedeutung: am Karfreitag ist das Erklimmen der Heiligen Stiege mit einem vollkommenen Ablass für den Pilger verbunden.

Karl Feist, ein ehemaliger Bewohner von Schosnitz, schrieb 1960: „Es fanden sich immer Beter ein, die des Leidens und Sterbens Christi gedachten. Am Karfreitag wollte der Besucherstrom nicht abreißen. Es war üblich, im Laufe der Kartage in drei Kirchen das Heilige Grab zu besuchen. Gerade nach Schosnitz ging man gern, schon deshalb, um auch einmal einer „Stiegenandacht“ beiwohnen zu können. Die Kirche glich einem kleinen Wallfahrtsort“ (Karl Feist, „Beiträge zu einer Dorfchronik von Schosnitz. Kreis Breslau“, 1960, S. 74-74).

Bis heute lebt die Tradition. Die Kirche ist am Karfreitag voll. Die Einwohner und Pilger kommen zur Osterzeit her und erklimmen betend auf den Knien die Stiege zum Heiligen Grab.

Im Heiligen Jahr 1775 begab sich eine fromme sechzigjährige Witwe, die Gräfin Maria Josepha von Würtz und Burg aus Schosnitz, zu einer Pilgerfahrt nach Rom. Davon beeindruckt hat sie sich entschieden, ein kleines Stück Rom zurück in die Heimat mit zu nehmen. Die Gräfin gehörte zu einer frommen Familie von Osterberg. Ihr Großvater, Daniel Paschasius von Osterberg, stiftete in Albendorf (heute Wambierzyce) das sog. „schlesische Jerusalem“, eine prächtige Kirche und einen Kappellenberg. Die Gräfin hatte also ein gutes Beispiel. Sie ließ in Schosnitz eine Kapelle mit der Heiligen Stiege errichten: achtundzwanzig Stufen aus Marmor – genau wie in Rom. Sie brachte auch Reliquien der Heiligen, die unter den kleinen Glaskapseln in den Stiegen eingesetzt wurden. Auch ein Stück von der Nadel aus dem Kreuz Christi soll dabei sein.

Das Treppenhaus wurde mit den Fresken geschmückt, die die Szenen aus der Leidensgeschichte Christus darstellen. Sie wurden von Johann Heinrich Kühnast (Kinast) und seinem Sohn gefertigt. Oben, über dem Altar, ist auf der Decke die Hl. Hedwig zu sehen. Auf Wunsch der Stifterin, der Gräfin von Würtz und Burg, wurde die ganze Kapelle der Schutzpatronin Schlesiens gewidmet.

Krakau (Polen), Piaristenkirche: Hier ist die Heilige Stiege (Święte Schody) ein Teil der Krypta. Zwei der 28 Stufen werden durch Treppenabsätze gebildet. Die ursprüngliche Bedeutung der Treppe ist in Vergessenheit geraten

Das Geheimnis der Heiligen Treppe

Die untere Kirche wird als Ergänzung zum oberen Teil des Tempels dienen. Dies ist jedoch nicht das Ende der Arbeit, denn es ist geplant, den Altar des Gefängnisses Jesu nachzubauen, der sich einst am oberen Ende der Heiligen Treppe befand. Es stellte sich heraus, dass die Treppe mehr als ein Geheimnis birgt. Bei den Arbeiten wurden insgesamt 59 Reliquien in den Treppennischen entdeckt.

Im 18. Jahrhundert wurden dort die Reliquien der Heiligen und das Heilige Kreuz aufbewahrt. Die Treppe wird aus Respekt vor den Reliquien von der normalen Nutzung ausgeschlossen.

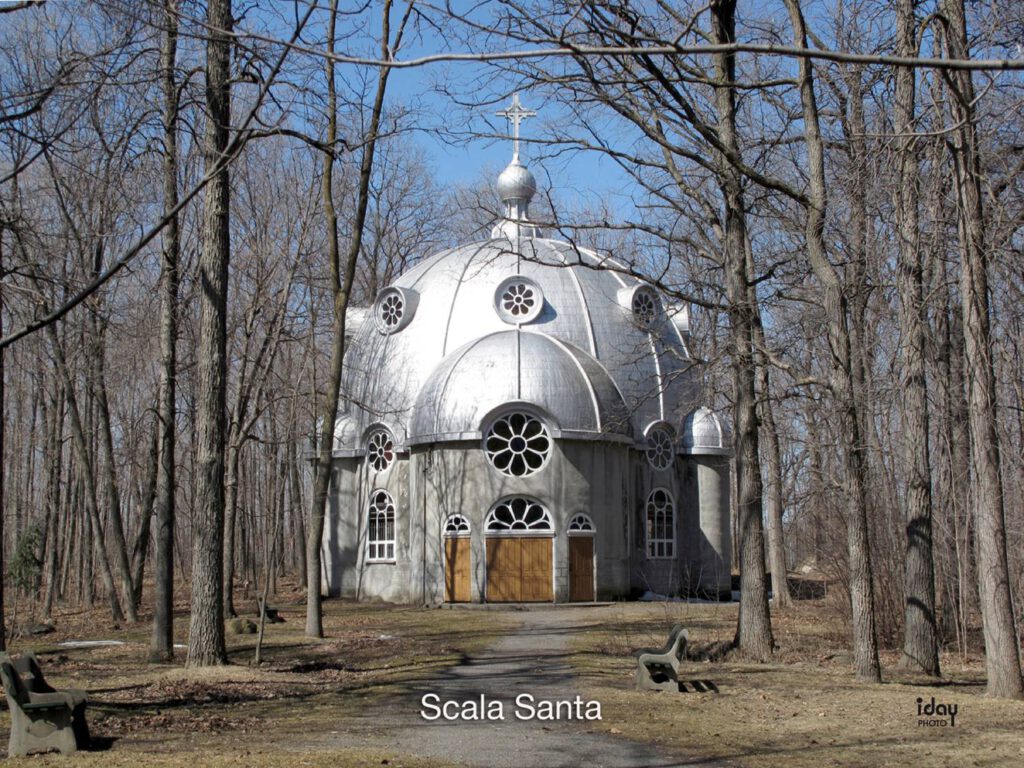

Die Basilika von Sainte-Anne-de-Beaupré in Kanada.

Sie ist ein bedeutender Wallfahrtsort am Sankt-Lorenz-Strom, unweit der Stadt Québec. Zur Basilika gehört die Heilige Stiege von 1891, die erste in Amerika. Sie ist in einem separaten Gebäude in der Nähe der Basilika untergebracht.

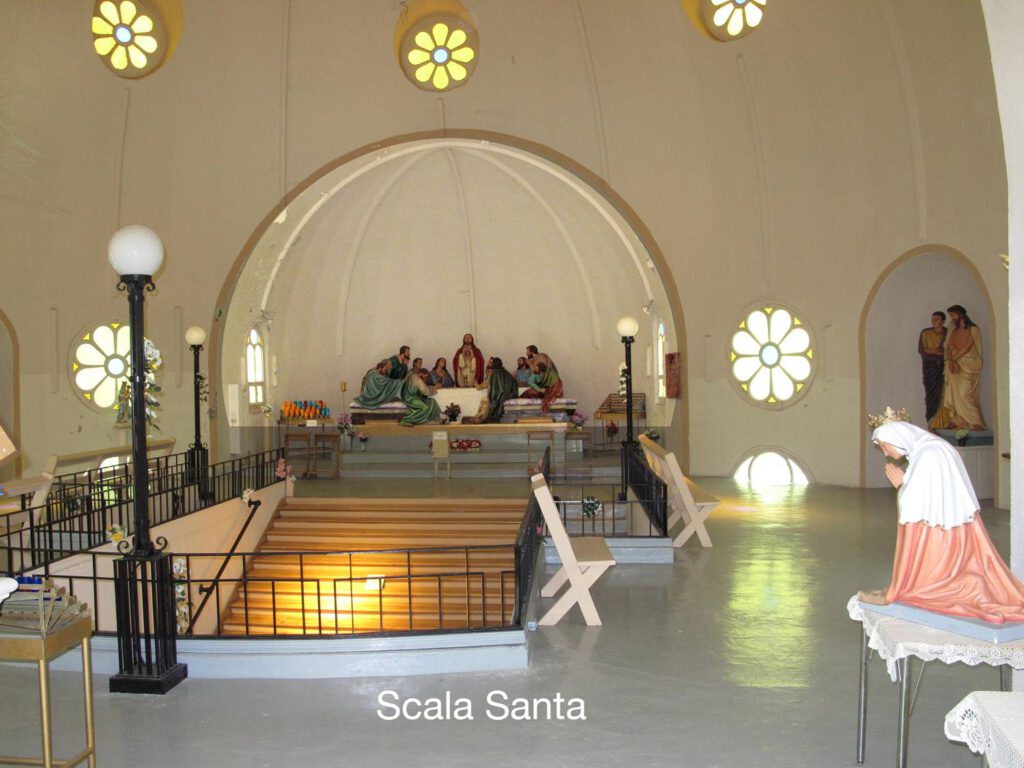

In Montréal, ebenfalls in Kanada, und nicht weit entfernt vom Sankt-Lorenz-Strom, gibt es eine Kapelle im Bezirk des Sanctuaire de Sacré Cœur et de Padre Pio. Diese Kapelle wurde 1905 in der Mitte des Kreuzwegs (Chemin de Croix) erbaut.

Die Kapelle enthält im Obergeschoss, das man über die Stiege erreicht, eine plastische Darstellung des Letzten Abendmahls (frz.: Cène)

In Pittsburgh, im Staat Pennsylvania (USA) steht die St.-Patrick-Kirche, die älteste katholische Kirche in Pittsburgh (gegründet 1808). Diese Kirche, die nach außen bescheiden wirkt, hat im Inneren eine klassische Heilige Stiege mit 28 Marmorstufen, die 1936 erbaut wurde.